米国の「自動車船1台150ドル」新ルールが日本の中古車業界に及ぼす影響

(導入)

アメリカ政府が、新たに自動車運搬船に対して車1台あたり150ドルの入港料を課すルールを打ち出しました。これは日本の中古車業界にも無視できない影響を及ぼす可能性があります。このルール導入の背景と、日本から中古車を輸出するビジネスや国内の中古車市場への影響、そして一般の私たちが注意すべきポイントについて、できるだけわかりやすく整理してみましょう。

背景:なぜ米国がこのルールを導入?

この新しい入港料制度は、米国通商代表部(USTR)が発表したものです。もともとは中国企業に関係する船舶への対抗措置として検討されていたものですが、最終的な内容では「米国外で建造された全ての自動車運搬船」を対象に含める形となりました。具体的には、標準的な乗用車1台分(1CEU)あたり150ドルの料金を、米国港湾への1回の入港ごとに徴収する仕組みです。例えば7,000台積みの大型自動車船なら**1回の寄港で約105万ドル(約1.5億円)**もの追加負担になります。適用開始は発表から半年後(2025年10月頃)と見込まれています。

では、なぜ米国はこんな措置に踏み切ったのでしょうか。その狙いは大きく二つあるとされています。一つは中国に依存した海運・造船へのてこ入れです。中国は世界最大の造船国であり、多くの自動車運搬船も中国や韓国、日本の造船所で建造されています。米国政府は、中国主導の海運ネットワークに対抗し、自国の造船業を活性化させたい思惑があります。入港料によって「外国で建造された船ではコスト高になる」という圧力をかけ、“アメリカ製の自動車運搬船”建造を促す狙いです。もう一つは安全保障上の懸念やサプライチェーン強化です。米国は輸入物流の要となる港湾で中国製の港湾クレーンや船舶が多数使われている現状に不安を抱いており、自国主導でインフラを守ろうとしている側面もあります。

しかし、この方針には業界から強い反発や懸念の声が上がっています。当初は「中国建造船のみ」が対象と受け取られていたのに、蓋を開ければ現存するほぼ全ての自動車運搬船が課徴対象となるため、日本や韓国の海運各社も困惑しています。「唐突で現実的でない」という批判や、消費者の負担増につながるだけで米国の利益にならないとの指摘もあります。実際、世界海運評議会(WSC)は「この措置はアメリカの消費者の車両価格を押し上げ、貿易を阻害するだけで、肝心の米国海事産業再興にはほとんど寄与しない」と強く懸念を表明しています。

日本の中古車業界への影響

日本は世界有数の中古車輸出国であり、毎月十数万台規模の中古車が海外へと渡っています。中でもアラブ首長国連邦(UAE)やアフリカ諸国、南アジアなどが主要な輸出先で、米国向けは実は割合としては大きくありません。しかし近年、米国への中古車輸出は緩やかに増加傾向にあります。その背景には、米国で製造から25年以上経過した日本車が法律上輸入可能になるタイミングで、スポーツカーや軽トラックなど日本独自の車が人気を博していることがあります。

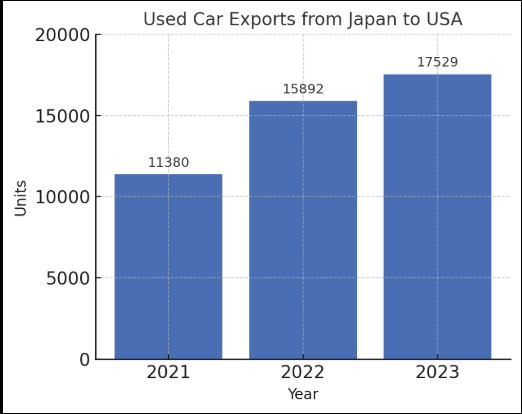

日本から米国への中古車輸出台数の推移(年間)。2021年以降、米国向け中古車輸出は増加しており、2023年には約1万7,500台に達した。

日本から米国への中古車輸出台数は、2021年が約1.1万台、2022年が約1.59万台、2023年は1.75万台と年々増えています。これは日本の中古車輸出台数全体から見ると数%程度に過ぎないものの、米国市場が**「25年落ち日本車」の新たな受け皿として拡大してきたことを示しています。こうした状況下で、今回の1台150ドルの追加コストは、この米国向け中古車輸出ビジネスに直接影響するでしょう。まず考えられるのは、輸出コスト増による収益圧迫です。中古車輸出業者は米国の顧客に合わせて車を仕入れ、輸送しますが、1台あたり150ドル(約2万円)の追加費用は決して無視できない額です。輸出する車両の単価が高ければ150ドルは割合として小さいですが、比較的安価な軽トラックなどの場合、利益幅に対する影響は大きくなります。例えば数十万円程度で取引される軽トラックに2万円のコスト上乗せは、利益を数割食いつぶす可能性があります。結果として、米国向けの輸出台数が減少する懸念があります。実際、業界誌でも「アメリカの関税増加(輸入コスト増)は中古車輸出台数の減少要因となる」と指摘されています。輸出業者によっては米国向けビジネスを縮小し、他国への販売にシフトする動きも考えられます。

一方で、このコスト増は最終的に米国の買い手に転嫁される可能性が高いため、米国側の中古車愛好家にとっても日本車の輸入価格上昇につながります。日本から直接車を個人輸入しようと考えている米国人にとっては、輸送費が上がる分、これまでより高い代金を支払うことになります。わずか150ドルとはいえ、為替やその他費用も含めればトータルの負担増となり、購買意欲を削ぐ要因になりえます。

さらに、米国への輸出が採算に合わなくなれば、日本国内に中古車が滞留することもありえます。本来なら海外に流れていた中古車が国内市場に残ることで、一部車種の国内流通量が増える可能性があります。その結果、日本国内の中古車価格が下落傾向になる車種も出てくるかもしれません。特に、これまで米国のバイヤーが積極的に買い付けていたような希少なスポーツカーや四輪駆動車などは、国内市場に出回る数が増えれば値段が落ち着く可能性があります。ただし、米国向け輸出台数自体が全体から見れば限定的であるため、中古車市場全体に与える影響は限定的とも言えます。主な輸出先である新興国向け需要が堅調であれば、全体としての中古車相場に大きな変動はないでしょう。

特に影響を受ける車種・ユーザー層

今回の措置で特に影響が大きいと考えられるのは、米国で人気の「日本製中古車」**です。具体的には以下のような車種・ユーザー層が該当します。

- 25年落ちの日本製スポーツカー愛好家: アメリカでは、日産スカイラインGT-Rやシルビア、トヨタ・スープラなど、1990年代の日本製スポーツカーがコレクターズアイテムとして人気です。これらは車両価格自体が高騰していますが、輸送コスト増によりさらに輸入コストが上がれば、一部の買い手は躊躇するかもしれません。とはいえ熱烈なファンは150ドル程度で諦めることは少ないかもしれませんが、オークションでの落札価格がわずかに下振れするような影響は考えられますので、中古車の買取価格に微妙に関わってくると思います。

- 軽トラック・軽自動車の実用ユーザー: 日本の軽トラック(例:ホンダ・アクティトラック、スバル・サンバートラックなど)は、小回りの利く農業用車両や趣味用途として米国で密かなブームです。価格帯は手頃ですが、今回の費用増加でコストパフォーマンスが悪化します。農場やビジネスでまとめて購入していた層にとっては、台数分だけコスト増となるため、輸入台数を減らしたり購入を見送ったりする可能性があります。

- オフロード4WD愛好家: トヨタ・ランドクルーザー(特に70系やプラド)やスズキ・ジムニー、トヨタ・ハイラックス(海外版ピックアップ)など、日本の信頼性の高い四輪駆動車も米国で人気です。これらは耐久性が評価され中古でも高値ですが、輸送コスト上昇で総費用が増えるため、「予算内に収まらない」と購入を諦めるケースが出てくるかもしれません。

こうした車種は、これまで米国からの需要が価格を押し上げてきた面があります。料金負担増で米国からの引き合いが減れば、日本国内や他国のバイヤーにとっては好都合となる可能性もあります。例えば、米国人との競り合いで高値になっていた中古車が、今後は若干手頃な価格で国内でも手に入りやすくなるといった展開も考えられます。

今後の展望:業界の対応とルールの行方

今後、日米の中古車流通や海運業界はこの新ルールにどう対応していくでしょうか。まず考えられるのは、業界団体や関係各国による働きかけです。米国のこの措置に対しては国際的な海運業界からも反発が出ており、今後ルールの見直しや調整が行われる可能性があります。実際、業界の声を受けて米政府が一部の船舶に適用除外や減免措置を検討するといった報道もあります。日本政府や企業も、米国側に対し負担軽減や緩和を求める交渉を行うことが考えられます。

一方で、ルールが予定通り施行された場合、日本の中古車輸出業者は戦略の見直しを迫られるでしょう。具体的には、米国向け輸送を他国経由に切り替えるといった工夫も考えられます。例えば、カナダやメキシコの港で陸揚げしてから陸路で米国に持ち込む手法が取れないか、といった検討です。しかしその場合も結局は別のコストや手間がかかるため、現実的には難しいかもしれません。現状では、追加コストを最終価格に上乗せしつつ細々と続けるか、いっそ「米国向けは25年以上経った高付加価値の車種に限定する」など、限られたニッチ市場として割り切る動きが出てくるかもしれません。

また、日本の自動車メーカーにとっても無関係ではありません。中古車ではなく新品車の輸出についても、この入港料は同様に負担となるためです。トヨタや日産といったメーカーが日本から米国へ完成車を輸出する際にも1台150ドルのコスト増となれば、収益圧迫や価格戦略の修正を迫られるでしょう。場合によっては、米国向けの生産をより現地化(米国内の工場生産)したり、車両価格に上乗せして米国の新車価格が上昇する可能性もあります。新車価格が上がれば、その分米国内の中古車需要が増えるといった波及も考えられ、巡り巡って日本からの中古車輸出需要に影響するかもしれません。

このように様々な思惑と対応策が交錯する中で、しばらくは状況を注視する必要があります。米国の政策動向次第では、突然ルールが緩和されたり、逆に他分野にも拡大したりする可能性も否定できません。日本の中古車業界としてはリスクヘッジを図りつつ、海外マーケットの需要変化に柔軟に対応していくことが求められるでしょう。

一般の人は何に注意すべき?

では、業界関係者ではない一般の私たちにとって、この動きはどんな点に注意が必要でしょうか。

まず、日本国内で中古車を売買しようとしている人にとっては、一部の中古車相場の変動に注目しましょう。特に自分の売りたい車や買いたい車が、上述したような米国で人気の車種に該当する場合、今後価格が変動する可能性があります。例えば、これまで海外バイヤーが高値で買っていた車種は、ひょっとすると輸出減少で国内相場が下がり、今までより手頃な価格で入手できるチャンスが来るかもしれません。逆に、海外への販路が細って国内に玉突き的に出回ることで、年式の古い車の処分価格が下がる可能性もあります。中古車の市場価格は国内外の需要によって左右されるため、「海外での需要変化」という視点も持っておくと良いでしょう。

最後に、今回のケースは**「国際情勢が身近な商品の価格に影響を与える」**一例と言えます。普段私たちが中古車を売買するとき、米国の通商政策など意識しないかもしれません。しかし実際には、為替レートや海外の規制変更が、日本国内の中古車価格や流通にも影響を及ぼしています。一般の消費者としてもニュースにアンテナを張り、「なぜ最近この車が高い(安い)のか」を考える際に、背景にある世界的な動きにも目を向けてみると良いでしょう。

まとめ

アメリカによる自動車運搬船への新たな入港料ルール(1台あたり150ドル徴収)は、一見日本の中古車業界には縁遠い話にも思えます。しかし、実際には日本から米国への中古車輸出コストを押し上げ、輸出業者や特定車種の需給バランスに影響を与える可能性があります。米国向け中古車輸出は市場全体の一部とはいえ、スポーツカーや軽トラックなど特色ある分野で成長してきただけに、関係者にとっては無視できない変化です。とはいえ日本の中古車市場全体が大きく揺らぐことは考えにくく、影響は限定的でしょう。むしろ、この動きをきっかけに国際情勢と中古車ビジネスのつながりがクローズアップされ、業界がリスク分散を図る契機になるかもしれません。

いずれにせよ、今後の展開次第では状況が変わり得ます。消費者としては冷静に成り行きを見守りつつ、中古車の売買では必要な情報収集と慎重な判断を心がけたいところです。国境を越えた政策の変化が、私たちの身近なカーライフに影響を及ぼす──そんな時代だからこそ、正確な知識と客観的な視点を持って対応していきたいものです。